En el corazón del sur de Chile, Puerto Varas se prepara para recibir un hospital largamente esperado. Pero no sólo traerá salud: cambiará la forma de vivir, trabajar y alojarse en la ciudad.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

En una colina al borde del crecimiento urbano de Puerto Varas, entre maquinaria pesada, obreros en faena y la humedad constante del sur chileno, comienza a erigirse un hospital. No es cualquier obra: para una ciudad que hasta ahora ha vivido a la sombra de Puerto Montt —el gran nodo urbano de la Región de Los Lagos—, este proyecto representa mucho más que infraestructura sanitaria. Significa un cambio profundo en el mapa de prioridades, flujos humanos y oportunidades económicas.

Aún en fase de construcción, el nuevo hospital de Puerto Varas ya proyecta su sombra sobre la vida cotidiana. Tendrá 190 camas, ocho quirófanos y 42 boxes de atención. Su diseño busca no solo resolver parte de la sobrecarga crónica del sistema público de salud, sino también ofrecer atención digna y cercana a miles de personas que, hasta hoy, deben recorrer largas distancias y esperar hasta 12 horas en urgencias saturadas.

“La realidad de nuestros vecinos es que no pueden hospitalizarse o atenderse en su propia ciudad”, afirma Tomás Gárate Silva, alcalde de Puerto Varas. “El tiempo que se retrasa la atención médica afecta directamente la calidad de vida. Este hospital es fundamental para cambiar esa historia”.

Una región dispersa, una necesidad central

La geografía del sur de Chile, con lagos, fiordos y cordilleras, impone sus propias reglas. En comunas como Frutillar, Llanquihue o Cochamó, el acceso a centros de salud complejos requiere horas de viaje. Aunque Puerto Montt funciona como capital regional y eje sanitario, la demanda supera su capacidad.

Juan Fernando Alvarado Soto, seremi del Ministerio de Obras Públicas en la Región de Los Lagos, explica que la magnitud del proyecto responde a una realidad evidente: “No es sólo Puerto Varas. Este hospital permitirá descongestionar otros centros y facilitar el acceso a salud a toda la zona. Es una obra que realmente cambia vidas”.

La inversión, respaldada por el Ministerio de Obras Públicas, el Gobierno Regional y el Servicio de Salud, se acompaña de una coordinación inédita entre estamentos públicos. Pero lo más interesante es quizás el efecto dominó que ya empieza a activarse más allá del sector sanitario.

Renta corta, una tendencia en expansión

A pocas cuadras del lugar donde se levantan las futuras salas de cirugía, Álvaro Ríos mira el horizonte con una mezcla de optimismo y cálculo. Es CEO de Welcome Inn Chile, una empresa local dedicada a gestionar alojamientos temporales —o “renta corta”— en distintas comunas de la Región de Los Lagos.

Su negocio nació enfocado en el turismo, pero hoy se adapta a un nuevo tipo de visitante: pacientes que deben asistir a exámenes, tratamientos o controles médicos, y familiares que viajan para acompañarlos. La salud, para Ríos, también mueve camas —aunque no sean hospitalarias.

“Vemos que la construcción del hospital traerá profesionales de la salud que se instalarán en la ciudad, pero también usuarios que vendrán por períodos breves. Personas que antes debían quedarse en Puerto Montt ahora lo harán aquí, en Puerto Varas”, explica. “Para ellos, la renta corta ofrece soluciones prácticas, humanas y accesibles”.

Según Ríos, ya trabajan en adaptar su oferta a esta nueva demanda: alojamientos con acceso sencillo, estancias flexibles, incluso servicios que ayuden a personas con movilidad reducida. “No se trata de competir con la hotelería tradicional, sino de llenar un vacío que hoy nadie cubre bien: el alojamiento vinculado a la salud”.

En ciudades como Santiago o Valdivia, esta lógica ya se ha instalado, con clínicas privadas y hospitales públicos que generan micromercados de arriendos por días o semanas. Ahora es el turno del sur.

Urbanismo social: la ciudad que se transforma

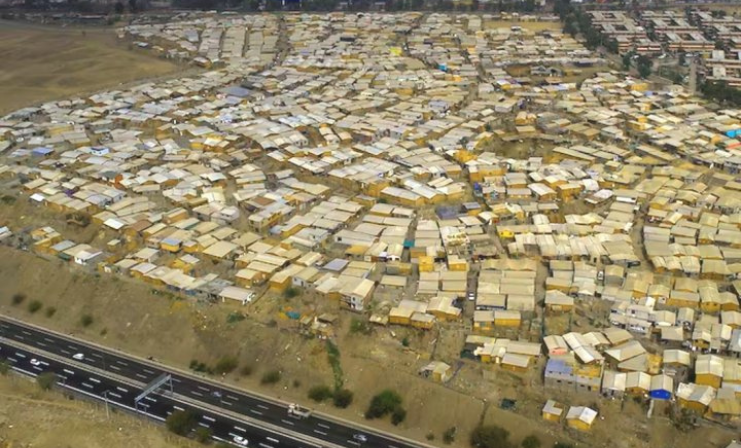

La construcción del hospital coincide con un momento en que Puerto Varas vive una tensión entre su vocación turística y su crecimiento demográfico. Los residentes enfrentan un alza en el costo de la vivienda, y muchos se trasladan a sectores periféricos. Al mismo tiempo, se multiplican los emprendimientos que intentan encontrar un espacio entre lo local y lo global.

“La ciudad está cambiando. Lo vemos en el transporte, en la presión sobre servicios, en la manera en que se habita”, dice el alcalde Gárate. “El hospital puede y debe ser un núcleo integrador, un punto de equilibrio para ese cambio”.

En efecto, en torno a esta obra se abren nuevas preguntas: ¿cómo afectará al mercado inmobiliario? ¿Qué tipo de urbanismo puede acompañar esta expansión? ¿Habrá servicios adecuados para los nuevos profesionales que llegarán con el hospital?

Para algunos, como Álvaro Ríos, las respuestas pasan por la colaboración público-privada. “Nosotros podemos contribuir desde nuestra experiencia. Hay una oportunidad para desarrollar soluciones que beneficien a quienes más lo necesitan, con dignidad y eficiencia”.

Más que salud

El hospital de Puerto Varas aún no abre sus puertas, pero ya es un símbolo. No sólo de progreso, sino de la posibilidad de que las ciudades pequeñas también tengan un rol estratégico en el sistema de salud. Su impacto no se medirá sólo en camas ocupadas o cirugías realizadas, sino en cómo transforma el modo de vivir y habitar un territorio.

Desde la maquinaria que excava el terreno hasta los proyectos de alojamiento que se adaptan a nuevos públicos, todo parece girar en torno a la idea de cuidado: cuidar a los pacientes, cuidar a quienes los acompañan, y cuidar una ciudad que empieza a construir no sólo un hospital, sino un futuro más digno.